Paulo Roberto Rodrigues Soares e Heleniza Avila Campos¹

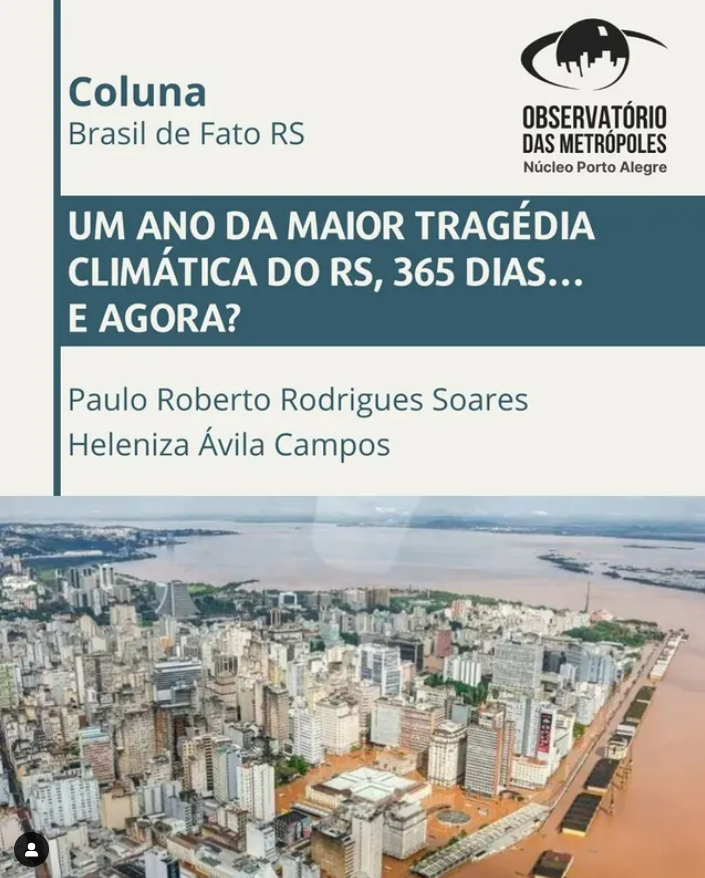

Um ano, 365 dias da maior tragédia climática e socioambiental da história do Rio Grande do Sul e do país. Em 5 de maio de 2024 o lago Guaíba atingiu seu maior nível já registrado, 5,37 metros, superando a cota da trágica enchente de 1941. Nos dias que se seguiram a mancha de inundação atingiu 3,8 mil km², afetando duramente a capital do estado, Porto Alegre, e os municípios de sua região metropolitana, que ficaram com grande parte de sua superfície inundada ao longo de quase um mês.

Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram diretamente afetadas em 478 dos 497 municípios do estado e quase 200 mortes foram confirmadas, segundo a Defesa Civil. Pessoas ainda estão desaparecidas. O desastre em terras gaúchas mostrou a urgência de se rediscutir a ocupação do território, a organização socioespacial das cidades e seus sistemas de proteção e alerta, face às mudanças climáticas. Entre os municípios metropolitanos mais afetados, destacam-se três: Canoas, em que aproximadamente 45% da população foi atingida, além de Eldorado do Sul e São Leopoldo, com 82% e 41%, respectivamente, de seus habitantes afetados (MUP-RS, 2025).

Em Porto Alegre foram 85 mil domicílios (11,2%) afetados, residências de cerca de 151 mil pessoas (11% da população), além de áreas comerciais (o Centro histórico metropolitano e o 4º Distrito especialmente), industriais, logísticas, entre elas o Aeroporto, a Central de Abastecimento (Ceasa) e as principais estações do Trensurb, praticamente isolando a capital do restante do estado, com exceção do litoral.

A população se organizou em diversas correntes de solidariedade, para viabilizar resgates, abrigos, assistência e doações durante as inundações. Milhares de voluntários e voluntárias, cada um à sua maneira e com as suas possibilidades físicas e materiais, emprestaram seus corpos para cobrir falhas e deficiências do Estado para atender a população. No entanto, esta assistência nem sempre ocorreu sem interesses, refletindo também divergências e polarizações presentes na sociedade brasileira e gaúcha atual. Alguns gestos de solidariedade se revestiram de interesse político. É o caso de muitos “voluntários” que foram beneficiados politicamente nas eleições de 2024. Novos mandatos, especialmente para vereador(a), e alguns prefeitos(as), também eleitos através de manobras semelhantes, majoritariamente de partidos de direita (e negacionistas!).

As Universidades, bastante atacadas pelos “anticiência”, desempenharam papeis importantes com apoio científico, técnico e material, colocando o seu conhecimento aberto à sociedade, em previsões, análises e métodos de ação social. Apesar do consenso entre os cientistas do estado, através de diversos seminários científicos debatendo o desastre, o negacionismo sobre as mudanças climáticas ainda está enraizado em setores da sociedade.

Um ano após a tragédia, refletimos no “pós-enchente” sobre causas, consequências e formas de atuação de diferentes instâncias de governo. O Governo Federal proveu financiamento de obras, auxílios, linhas de crédito e moradias entre outras ações. Foram R$ 112 bilhões aplicados no RS, beneficiando 430 mil famílias com o auxílio reconstrução e com a contratação de moradias do Minha Casa Minha Vida, segundo a Agência Câmara de Notícias.

Um ano após a tragédia, refletimos no “pós-enchente” sobre causas, consequências e formas de atuação de diferentes instâncias de governo. O Governo Federal proveu financiamento de obras, auxílios, linhas de crédito e moradias entre outras ações. Foram R$ 112 bilhões aplicados no RS, beneficiando 430 mil famílias com o auxílio reconstrução e com a contratação de moradias do Minha Casa Minha Vida, segundo a Agência Câmara de Notícias.

O Governo do Estado instituiu – com recursos oriundos da suspensão de parcelas da dívida com a União – o Plano Rio Grande, o “Programa de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do RS”, que “propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que assolaram o Estado em 2024”. Segundo o próprio Governo, quase 7 bilhões de reais foram destinados à reconstrução de infraestruturas e ao auxílio de mais de 100 mil famílias desabrigadas ou desalojadas.

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre aplicou R$ 871 milhões em recursos, sendo R$ 599 milhões do município, R$ 228,5 milhões da União, R$ 29,8 milhões do estado e R$ 13,8 milhões da iniciativa privada. Trata-se de investimentos em limpeza urbana, recuperação da infraestrutura, obras de drenagem, recuperação dos diques.

Entretanto, o Município ainda não fez a “lição de casa” completa. Episódios recentes de fortes chuvas evidenciaram problemas de drenagem que ainda persistem na capital. Casas de bombas ainda carecem de geradores. O dique do Sarandi e a remoção da população nas suas proximidades são questões a solucionar e, ainda, o prefeito sinaliza com a privatização parcial (chamada de concessão) do DMAE como “solução” dos problemas.

Tal catástrofe poderia gerar mudanças de postura e de pensamento na maioria da cidadania gaúcha. Mas não foi isso que aconteceu. Algumas atividades econômicas, como o setor do agronegócio, especialmente, continuam pleiteando liberdade para ocupar áreas de preservação ambiental. Obras nestas áreas foram permitidas, impactando nos mananciais, tão importantes em época de eventos extremos (cheias e estiagens).

Houve a aposta em consultorias internacionais, através da contratação de pesquisadores holandeses com pleno acesso a dados públicos, muitas vezes não disponibilizados à sociedade local, o que causou controvérsias, assim como a apresentação de um “relatório” com recomendações em 30 dias. A iniciativa privada, através de grandes grupos econômicos, mobilizou doações para fundos de intervenções nas comunidades, que também contemplam benefícios fiscais aos doadores, numa ação nem sempre altruísta ou desinteressada.

A legislação ambiental estadual permanece flexibilizando o licenciamento de grandes empreendimentos no território gaúcho, que, não raro, destroem reservas de mata nativa. Eldorado do Sul, com apoio do Governo do Estado, aprovou recentemente um projeto de instalação de data centers, que privilegiará multinacionais sem refletir junto à sua população sobre efeitos sociais, ambientais ou infraestruturais dessa decisão.

O Racismo Ambiental manifesto ao longo destes doze meses, através da ausência de soluções para a população mais pobre e mais afetada, revela a ausência de planejamento e o quadro de desigualdades sociais. Estudos demonstraram que na Região Metropolitana as áreas inundadas, com raras exceções, foram as moradias dos mais pobres, de maioria negra, conforme demonstra o mapa elaborado pelo pesquisador André Augustin, do Observatório das Metrópoles. Grande parte desta população ainda carece de soluções para os danos que sofreram durante a inundação, especialmente quanto à sua moradia e os seus lugares de moradia e de vida (com seus vínculos afetivos e comunitários), situados em áreas de alto risco ambiental.

Esta vulnerabilidade, fruto da atual ordem urbana neoliberal, em que o valor de troca da terra se sobrepõe à sua função social, lembra-nos de repensar coletivamente o desenvolvimento urbano e territorial em outras bases, combater o negacionismo, reaver o controle sobre os bens públicos, para estarmos preparados para futuros eventos extremos.

Um ano, 365 dias… mas para aqueles que perderam tudo e ainda não têm a devida assistência para a reconstrução das suas vidas, são 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Um tempo de espera que vai se fazendo infinito.

¹Paulo Roberto Rodrigues Soares e Heleniza Avila Campos são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e pesquisadores do Observatório das Metrópoles – Núcleo Porto Alegre.

Artigo publicado originalmente no Brasil de Fato RS, no dia 15 de maio de 2025.